My-IoTとは

My-IoTのコンセプト

ビッグデータを活用した新たなビジネス・産業活性化が期待されるIoT(モノのインターネット)。

あらゆる分野でIoT導入が進められている一方、その有効活用は一部の事業領域適用に留まり、実際に活用されている事例は少ないのが現状です。

IoTシステム提供者は、多様化する顧客の要望に対してカスタマイズが必須。また、IoT利用者は必要とするシステム構築のためには高度なITリテラシーが必要となり、利用するためのハードルが高く断念せざるを得ないといった、IoTシステム提供者(画一性)とIoT利用者(多様性)との間に生まれる「IoTギャップ」が大きな課題となっています。

My-IoTは、これら「IoTギャップ」解消を目指した研究開発とエコシステム構築し、様々なIoT利用者の使い方に最適化されたIoTを構築します。

ビジネス視点のMy-IoTエコシステム

IoT利用者がIoTを活用し、アイデアを実現しようとするにはIoTシステム提供者によって開発されたシステムの中から自分に合うシステムを選んできました。

こうしたことで「IoTギャップ」が生まれ、IoTによるビジネス拡大のきっかけを失ってしまいます。

My-IoTエコシステムは、従来のIoTシステム提供者によるにIoTシステム構築に加え、利用者自身がIoTシステムを構築可能にする仕組みを創造。開発段階からIoTシステム提供者とIoT利用者が知識と情報を共有して連携することで、ビジネス視点に立ったIoTの開発と活用を可能にします。

My-IoTエコシステムが世界に広がり、IoTが抱える多くの課題を解決し、新しいアイデアやビジネスモデルの価値創造を目指します。

-

IoT

新技術開発IoT設計技術、システム構築・運用技術、ロボット連携、AI処理、センシング技術など

-

IoT普及による

社会課題解決高齢化社会、人手不足など

-

My-IoTエコシステムに

よる産業活性化大都市だけでなく地域の特徴を生かした新しいIoTビジネス創成

My-IoTコンソーシアムの設立

「My-IoT」は、SIP第二期(平成30年~)における、「フィジカル空間デジタルデータ処理基盤」を構成するサブテーマⅠ:共通プラットフォーム技術の「IoT構築基盤」にあたります。

平成31年度にエッジWG(ワーキンググループ)を設置しましたが、令和3年度には新たにコンソーシアムを設立いたしました。当コンソーシアムの活動は、応用実証を完了したIP(知的財産)やノウハウ、ライブラリ等をエンドユーザーに提供することを企図しています。

コンソーシアムでは、SIP フィジカル実施機関外の企業、標準化団体、更に、他のSIP 事業とのIPライセンスによる連携も推進していきます。ライセンスの提供方法等、ビジネスモデルについては外部有識者を交えて本事業の戦略として検討し策定してまいります。

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)について

平成13年1月、内閣府設置法に基づき、内閣総理大臣及び内閣を補佐する「知恵の場」として、総合的・基本的な科学技術政策の企画立案及び総合調整を行う、総合科学技術・イノベーション会議が設置されました。内閣総理大臣を議長とし、議員は、①内閣官房長官、②科学技術政策担当大臣、③総理が指定する関係閣僚(総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣)、④総理が指定する関係行政機関の長(日本学術会議会長)、⑤有識者(7名)(任期3年(平成26年5月18日までに任命された者は2年)、再任可)の14名で構成されています。総合科学技術・イノベーション会議では、 1.政府全体の科学技術関係予算の戦略的策定、 2.戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) 、 3.官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM) 、 4.ムーンショット型研究開発制度 の4つのテーマが掲げられており、この内、2.戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)は、総合科学技術・イノベーション会議が府省・分野の枠を超えて自ら予算配分して、基礎研究から出口(実用化・事業化)までを見据えた取組を推進するものです。

SIPの特徴は次の通りです。

- 総合科学技術・イノベーション会議が、社会的に不可欠で、日本の経済・産業競争力にとって重要な課題、プログラムディレクター(PD)及び予算をトップダウンで決定。

- 府省連携による分野横断的な取組を産学官連携で推進。

- 基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫で研究開発を推進。規制・制度、特区、政府調達なども活用。国際標準も意識。

- 企業が研究成果を戦略的に活用しやすい知財システム。

(出典:内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) 概要」より当社要約 2021年5月)

My-IoTコンソーシアムとは

「My-IoT開発プラットフォーム(PF)」の社会実装を通して、いわゆる「IoTの民主化」の実現に向けて、SIPという研究開発事業をさらに推し進め、SIP事業終了後も引き続き存続していく必要があります。My-IoTの概念を推し進めIoTを通して社会貢献、地域振興などビジネス創出視点で支える活動母体として「My-IoTコンソーシアム」を株式会社産学連携機構九州内に設立しました。

当コンソーシアムの活動は、応用実証を完了したIP(知的財産)やノウハウ、ライブラリ等をエンドユーザーに提供することを企図しています。コンソーシアムでは、SIP フィジカル実施機関外の企業、標準化団体、更に、他のSIP事業とのIPライセンスによる連携も推進していきます。ライセンスの提供方法等、ビジネスモデルについては外部有識者を交えて本事業の戦略として検討し策定してまいります。

My-IoTコンソーシアムの目的

My-IoTコンソーシアムは、幅広い業種・業界においてデジタル化の定着による価値創造を行うにあたり、「My-IoT 開発プラットフォーム」を活用することを目的とし、My-IoT 開発プラットフォームの社会実装による利用者視点のIoT システム(My-IoT)の啓蒙や活用、普及支援、開発支援および持続可能なエコシステム構築のための活動を行うために設立された団体です。

My-IoTコンソーシアムの活動方針

(1)事業化を前提としたMy-IoT 開発プラットフォームの活用、開発支援、普及支援

(2)会員間の協創によるIoT 新規ビジネス創出と地域・業界のエコシステムの確立

(3)九州圏をはじめ、国内外大学の「研究成果」の社会実装支援

(4)IoT人材の育成に資する機会および場の提供

(5)本コンソーシアム及び本事業等に関する国内外への情報発信及び広報活動

(6)各種関係機関・団体等との連携によるエコシステム普及

(7)その他、本目的のための必要な活動

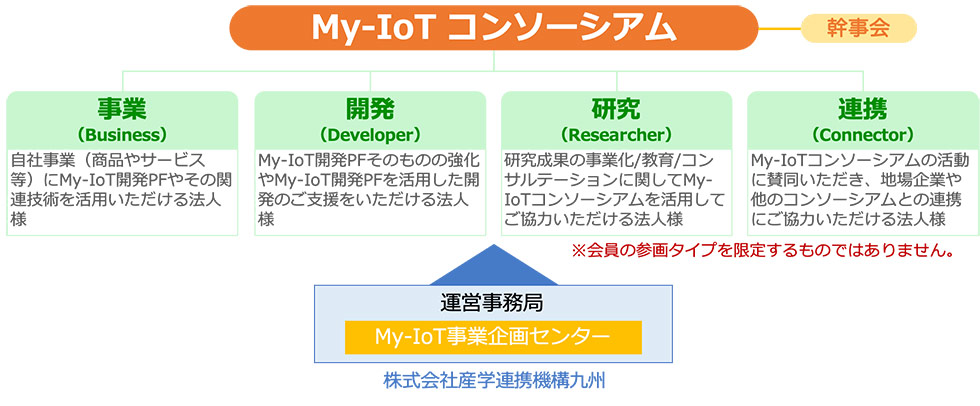

My-IoTコンソーシアム体制と参画タイプ